가치에 있어서 '본다'는 것은 판단의 기준이다. 우리는 보면서 산다. 맛을 보고, 느껴보고, 맡아보고, 마주 본다. 다양한 감각을 본다는 표현을 통해 심플하게 정리해나간다. 그만큼 인간에겐 본다는 사실이 중요하다. 본다는 것은 관찰이다. 관찰을 통해 인간은 생존했다. 가장 원초적인 먹이사냥에서 우리는 탁월한 능력을 발휘했다. 털로 인해 오래 달리지 못하고 지쳐버리는 포유 동물을 계속 관찰해 먹잇감으로 활용했다. ‘털없는 원숭이’ 인간은 상대 동물이 지칠 때까지 관찰하고 따라 붙어서 결국 자신의 생존을 위해 살아남은 것이다.

15세기 이후 대항해 시대에도 인간은 새로운 대륙과 인종을 관찰, 다른 문화권의 사람들을 노예화하는 역설적인 야만의 시대로 들어서기도 했다. 산업혁명시대 이후로는 화폐와 물질에 대한 관찰력을 증대하고, 지금과 같은 자본주의로 진입했다.

컴퓨터가 등장하기 이전에 인류는 이와 같이 보이는 것에 집중했고 보이지 않는 것은 종교적 영역으로 신성시해서 접근하지 못했다. 컴퓨터의 등장은 구텐베르크의 금속활자에 비유된다. 일부 성직자만이 독점하던 책을 일반인들에게 대중화했다. 컴퓨터는 아날로그를 디지털화하면서 정보의 홍수라고 할 정도로 많은 정보의 대중화를 이뤄냈다. 보이지 않는 영역이 보이는 영역으로 변화했고, 30년이라는 짧은 디지털 역사에도 불구하고 커뮤니티의 활성화와 실시간 초교류 사회를 이뤄냈다.

인류사는 보이는 것과 보이지 않는 것의 지속적인 전쟁이다. 모든 가치의 척도를 화폐로 개량화시켜 자본주의의 극대화까지 이끌게 만든 것이다. 급속한 문명의 발전에 보이지않는 것이 보이는 영역으로 바뀌어왔다. 서양사고의 2분법은 재미있다. 바로 보이는 것과 보이지않는 것에 대한 구분을 통해 세상을 1:1 대결 구조의 개념으로 바꾸어놓았다. 트럼프는 2분법적 사고의 대표적 유형이다. 끊임없이 적을 만들어서 자신들의 커뮤니티 자유와 안정을 꾀해나가고 있다. '자신은 옳고 남은 나쁘다'는 생각은 끊임없이 타문화권에 가했던 폭력과 같은 생각의 오류이다.

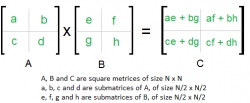

애플의 스티브 잡스는 그런 면에서 탁월하다. 그는 이분법적 사고가 아닌 2*2 매트릭스와 같은 보이는 것과 보이지 않는 것의 사이에 있는 다른 생각에 집중했고, 그 결과물이 우리가 활용하고 있는 스마트폰이다. 그는 프리젠테이션을 통해 4분법 생각 방식을 소개했고 2분법에서는 해결하지 못한 사람들의 숨겨진 욕구를 찾아낼 수 있게 만들었다. 스티브 잡스는 청년 시절 인도에서 동양의 선불교 문화에 대해 2년간 공부하고, 다시 돌아와 사과농장에서 일본의 수도승과 명상을 비롯한 동양의 생각 체계를 배웠다. 이는 고스란히 애플의 회사명과 기업 철학에 적용되었다. 애플은 지금도 그렇지만 끊임없이 보이지않는 것을 보이게 하는 방법을 찾아내고 실현하는 기업으로 성장하고 있다.

보이지 않는 것을 보이게 하는 것. 기업에겐 기회이고, 인류에겐 더 투명하고 심플한 삶으로 이끄는 길이다. 이를 위해선 현상 밑에 있는 더 큰 잠재욕구를 찾아야 한다. 그리고 이를 찾는 혁신의 작은 실마리는 스몰데이터(small data)이다. 그 스몰데이터에는 고객들의 숨겨진 욕구가 있다. 바로 이 숨겨진 욕구가 본질에 접근하는 방법이다. 스티브 잡스는 바로 이것을 동양에서 배운 것이다. 숨겨진 욕구(unmet needs)는 새로운 사고법과 습관을 통해 가능하다. 그런 의미에서 "왜?"라고 계속해서 질문하고 본질을 찾아야한다.

세상은 끊임없이 변화한다. 서양과 동양의 생각 습관도 이제 점차 일체화되고 있다. 디지털을 통해 생각의 방식이 통합되었고, 바이러스로 아날로그의 생활 방식이 통일되었다. 그래서 우리에겐 다시 원점이다. 보이는 것이 곧 전부이고 그것이 진리라고 단순히 믿어버리는 순간, 우리는 사상과 이념에 갖힌 한마리의 먹잇감이 될 것이다. 인류가 오랜 관찰을 통해 먹잇감을 구했듯이 누군가는 우리를 그들의 생각과 삶의 방식에 편입시키려 할 것이다.

우리가 의존하는 80%의 시각정보에는 드러나지 않은 20%가 숨겨져있다. 생각 습관의 변화를 통해 우리는 "왜?"라는 질문을 해야한다. 보이는 것과 보이지않는 것의 경계를 찾고 해석하는 것은 인류의 가장 원초적인 질문이다.